福岡県久留米市にある私立久留米信愛中学校で夏休み中の8月、「夏のキャリア研修」が行われました。通常は校外での職場体験が中心ですが、コロナ禍でこの数年は校内での開催に。そのなかでも深い学びとなるよう、今年は企業1社の外部講師による講演と、キャリアを考えるワークショップを開催し、「おしごと年鑑2022」も活用しました。その様子をご紹介します。

- 実践校

- 久留米信愛中学校(福岡県)

- 学年

- 中学2年(2022年度)全3クラス計85人

- 授業

- 総合的な学習の時間(進路学習として)

- 時間

- 1コマ(2022年8月23、24日開催のキャリア研修は全7コマ)

- 使った教材

- 「おしごと年鑑2022」、おしごと調べ学習ワークシートほか

世の中にはどんな会社がある?

8月下旬に開かれた「夏のキャリア研修」は、2日間にわたって午前中行われた。両日ともワークショップで出されたテーマについて考えを深めた後、外部講師による出前授業と教員による授業を受け、振り返りを行うという内容だ。

1日目のテーマは「ライフデザインを考える」。自分が人生をどのように送りたいか、また一人暮らしの設計などについて考え、大手生命保険会社の社員による「わたしのライフデザイン」という授業を受けた。

2日目は働くことに意識を向けた「仕事について考える」がテーマとなった。会社にはどのような役割の人がいるか、仕事をするために必要な能力とは何かを考え、大手電機メーカーのワークシートを使った教員による「自分の『今』が『未来』につながる」と題した授業を受けた。その後、世の中にはどのような会社があるのか、日本の社会や企業の活動について、「おしごと年鑑2022」を使って調べることになった。

見出しやジャンルから1社を選ぶ

生徒たちに「おしごと年鑑2022」が配られると、先生は、誌面には実際の会社が100社以上ジャンル別に載っていることを説明。各ページでは会社が関わる製品やサービスに関連した事柄が疑問の形から始まって解説されているので、見出しで自分が興味関心を持ったものについて、読み深めてみようと声かけがあった。

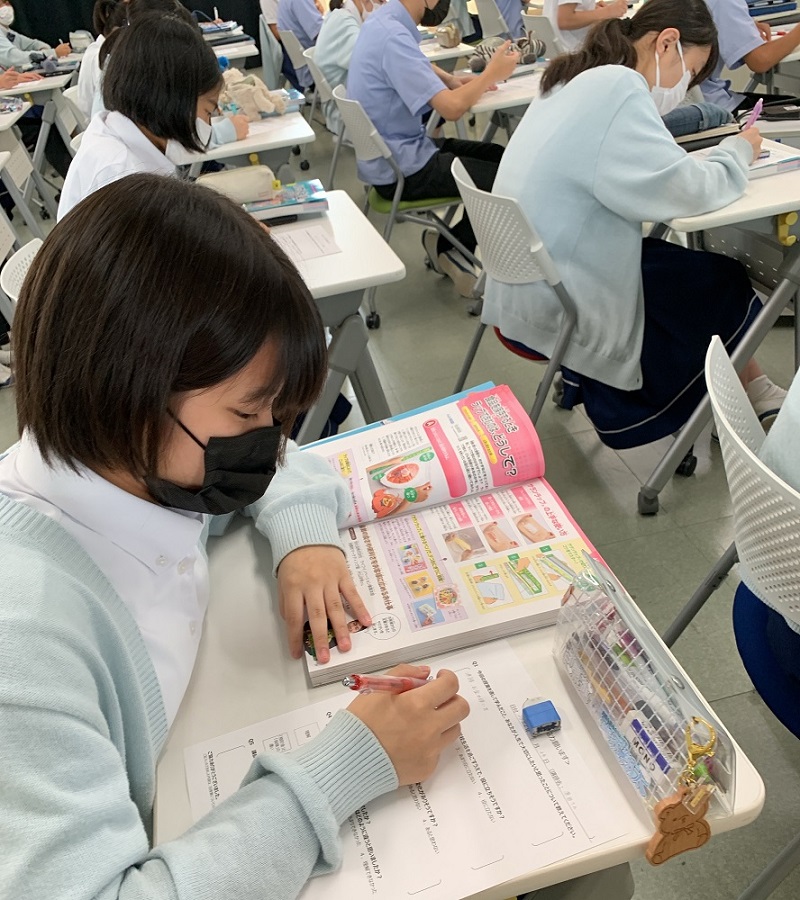

生徒たちはまずパラパラといろいろなページをめくっていき、気になるページで手を止めると読み進め、また別のページをめくっていくなど、調べる1社をじっくりと選んだ。

ワークシートに記入

「選んだページについて、しっかり深めましょう」と先生から言葉があり、ページを読み込むだけでなく、タブレットを活用する生徒もいた。

「ペットが好きだから」「よく利用する店だから」「聞いたことのある会社だから」など、自分の興味関心やなじみある企業のページを選ぶ生徒もいれば、具体的に将来就きたいと考えている職業に関係するページを選ぶ生徒や、日ごろ疑問に思っていたことについて触れた見出しを見つけ、「面白そう」と選ぶ生徒もいた。

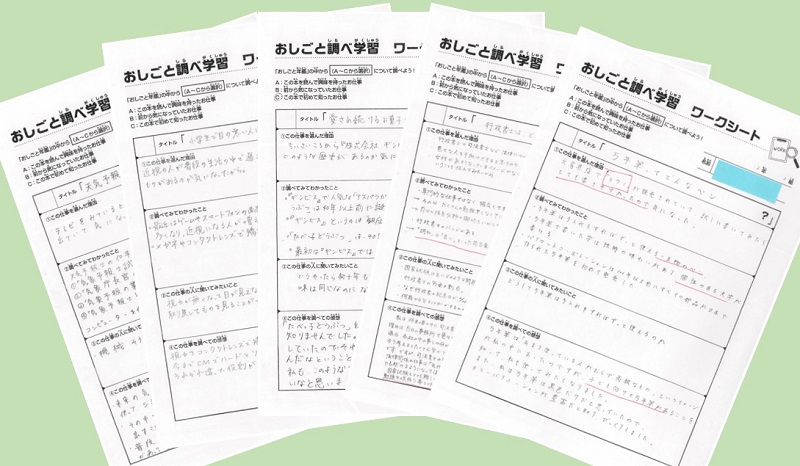

「おしごと調べ学習ワークシート」に記入するのは①この会社を選んだ理由 ②調べてみてわかったこと ③この仕事の人に聞いてみたいこと ④この仕事を調べての感想の4つだ。それぞれに、自分が気になったポイントをまとめていった。

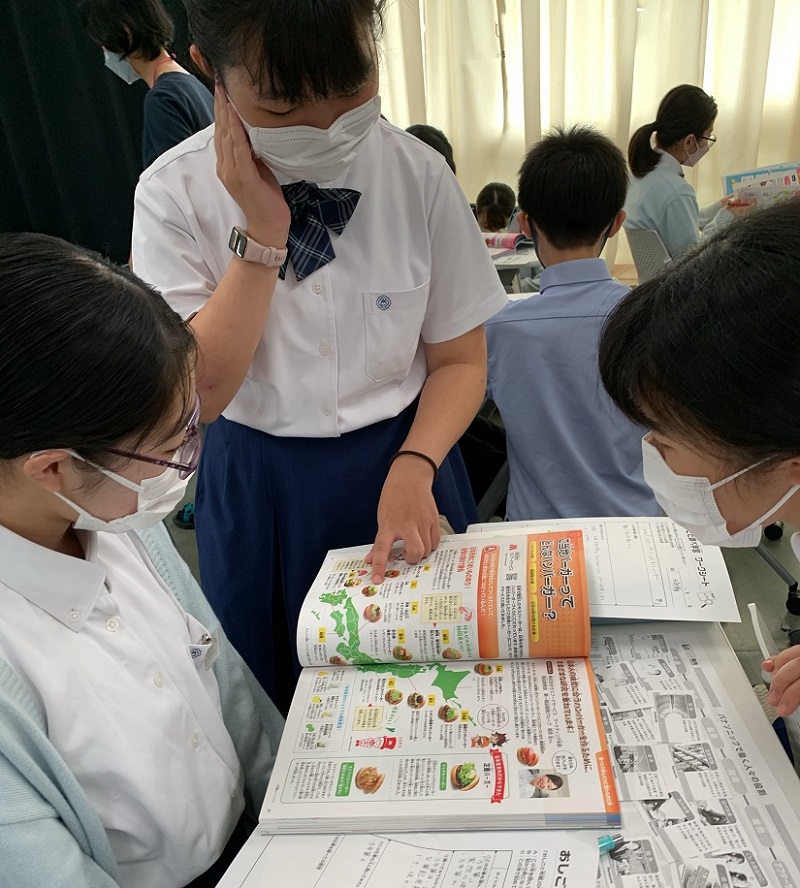

グループワークで見せ合う

ワークシートを書き終えると、生徒はそれぞれまとめたシートを友達と紹介しあった。「へえ、そんな仕事もあったの? どのページ?」「なんで、その仕事が気になったの?」などいろいろな声が飛び交い、盛り上がった。自分が選んだ1社だけでなく、グループで見せ合うことで、より多くの発見があったようだった。

担当の先生が感心したのは、ワークシートの質問③「この仕事の人に聞いてみたいこと」に書かれた内容だという。たとえば、パルシステム生活協同組合連合会のページを選んだ生徒からは「どのように害虫対策を行っているのか」「有機野菜の品質不良はどのくらいでるのか」といったさらに知りたい事柄が、日本製薬工業協会のページを選んだ生徒からは「ウイルスを調べて感染しないのか」といった根本的な疑問が、マツキヨココカラ&カンパニーのページを選んだ生徒からは「薬剤師の仕事をする上で知っていてほしいなと思うことは何ですか」といった質問が書き込まれていた。

「進路や将来について考える上で、自分は何に興味を持っているのかを改めて確認することができ、こんな会社もあるのかということを知って、仕事に関する視野を広げることができたと思います」(担当教諭)

次回のキャリア教育の時間では、授業リポート1回目の記事を参考に、生徒をグループに分けてプレゼン資料作りをし、企業紹介のプレゼン大会を行う予定だという。

企画・担当した先生方から

「おしごと年鑑」は分厚いので1冊を十分に読み込むには時間がかかります。今回、自分が選んだ1社だけでなく友達同士で見せ合うことで、より学びや気づきがあったようです。それぞれ選んだ理由も違うせいか、「なるほど」と共感し、盛り上がっている様子が印象的でした。普段使っている文房具や利用しているお店などについて新たな発見があったり、自分の将来につながる会社を見つけたり。2日間全体を通し、将来について意欲を高めている様に感じられました。(担当教諭)