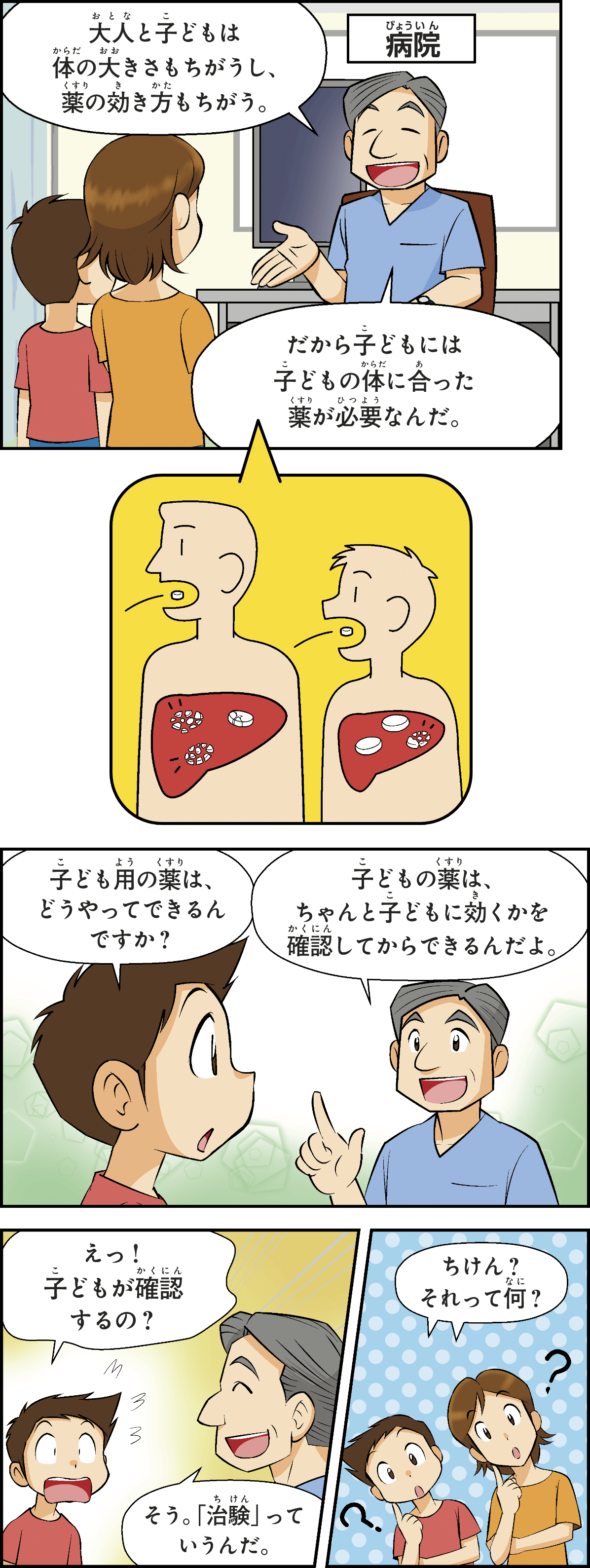

子どもと大人は体の大きさだけでなく、体内の働きもちがいます。そのため、子どもの薬の「治験」を行う必要があります。どんなことをするのか、国立成育医療研究センターに聞きました。

- 薬に関する仕事

- 子どもの健康に関わる仕事

- 医療に関する仕事

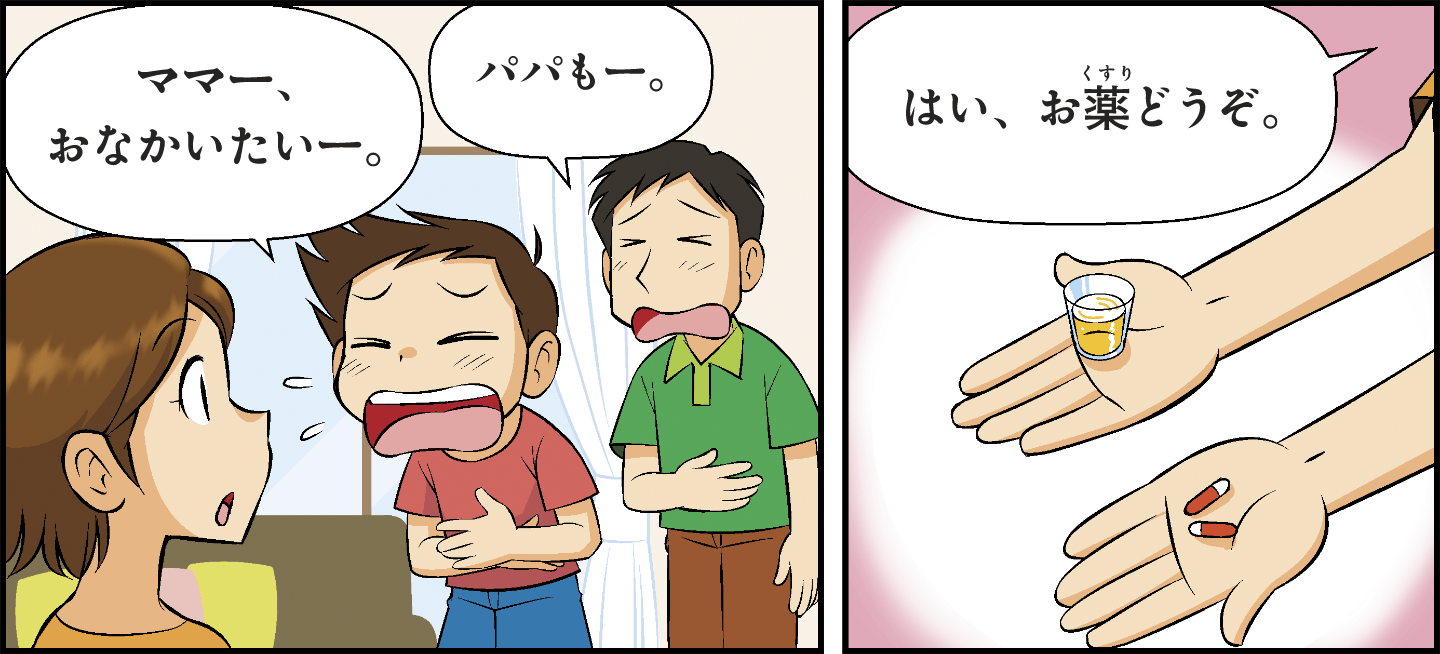

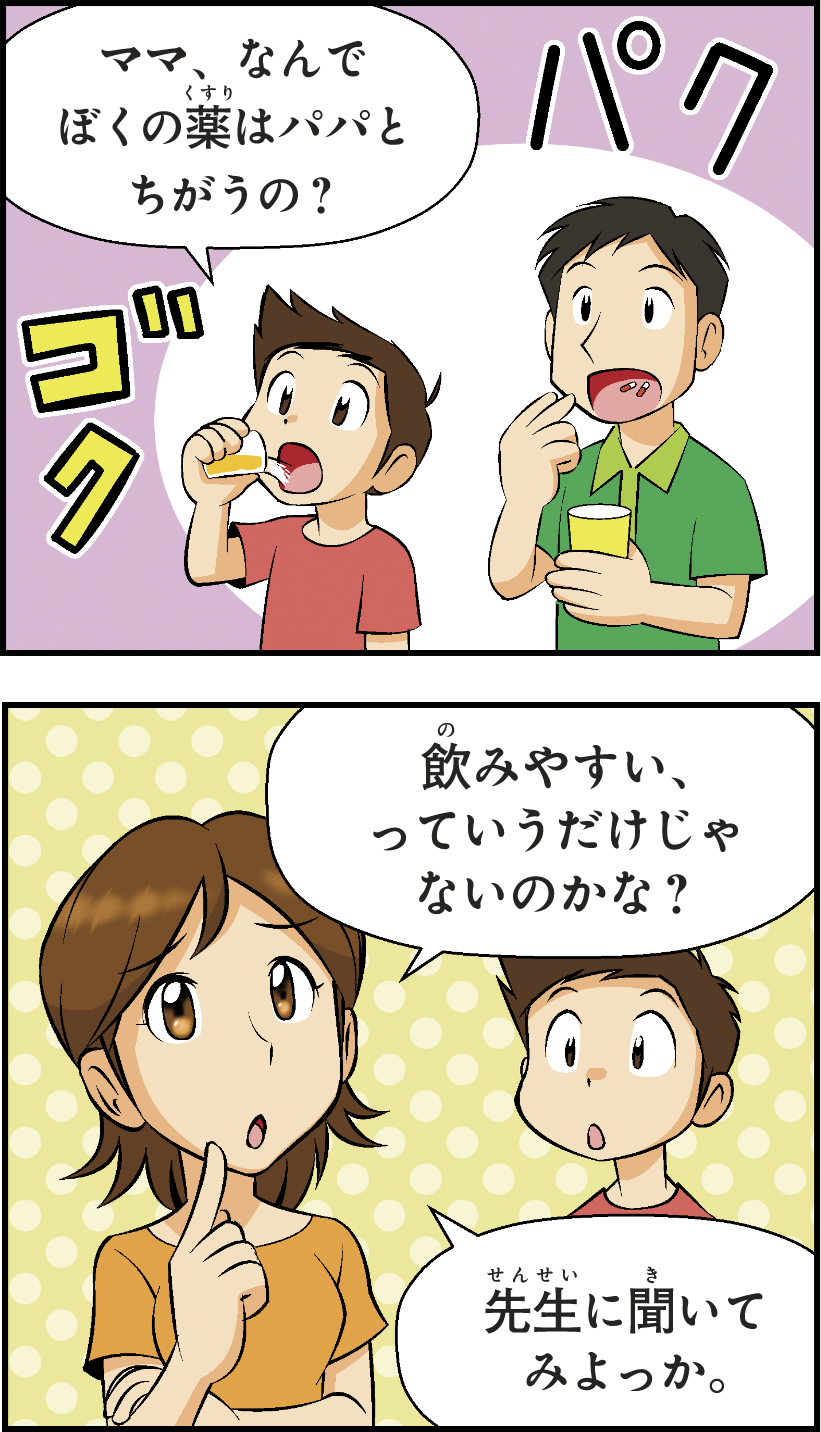

薬は年齢によって種類や形、効き方がちがうよ。子どもにとって一番よい薬の使い方を調べるためには、子どもの「治験」が必要なんだ。

同じ腹痛でも子どもと大人の薬は、見た目も大きさもちがっている?

「子どもの治験」ってなに?

病院で診察・治療を受けている子どもが治験に参加する場合をみてみよう。製薬会社などが子ども用につくった新しい「薬の候補」を使って、その効き目や安全に使えるかどうかを確かめていくよ。

スタート

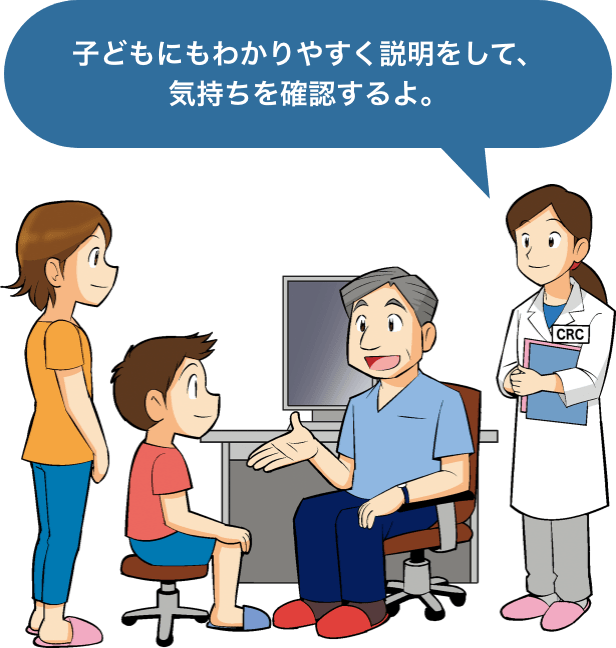

治験の説明を受ける

病院で治験について保護者といっしょに話を聞く。どんな薬を使うのか、何をするのかなどを聞いてから、参加するかどうかを決める。

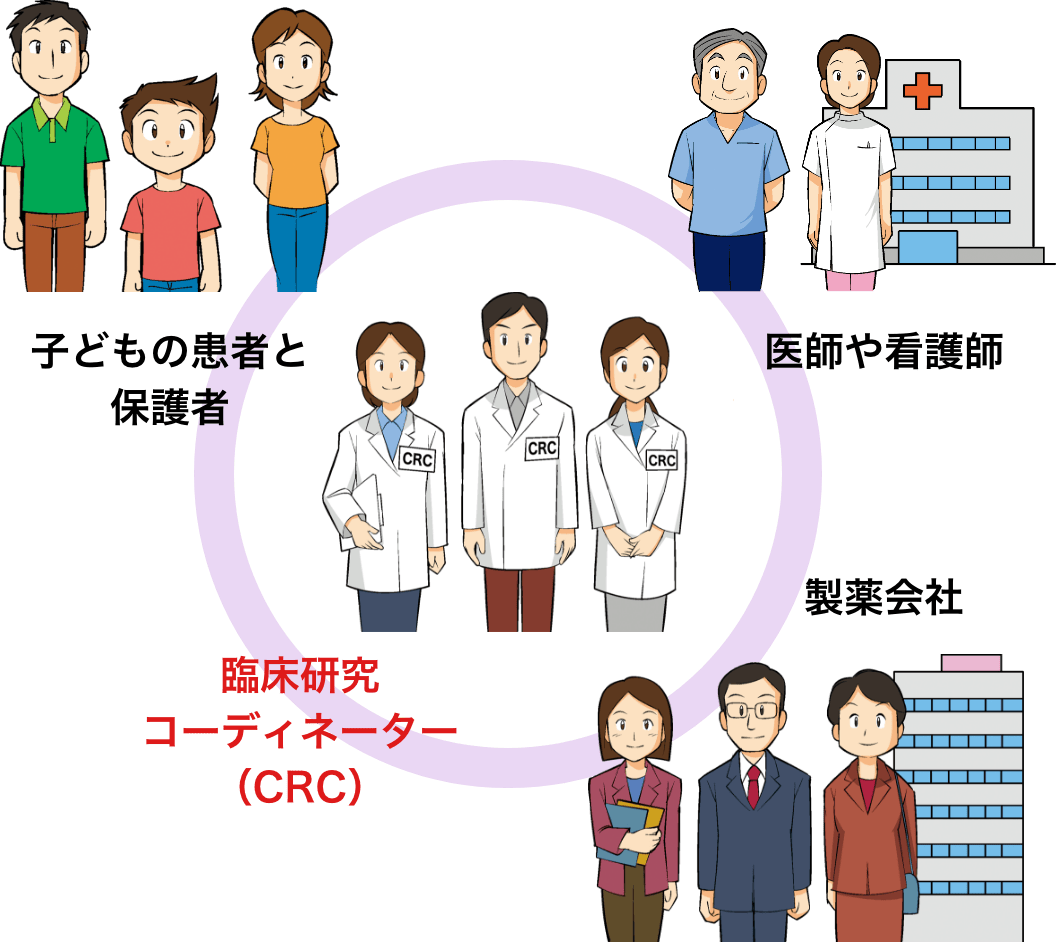

左から患者とその保護者、医師、CRC(治験をサポートする臨床研究コーディネーター)

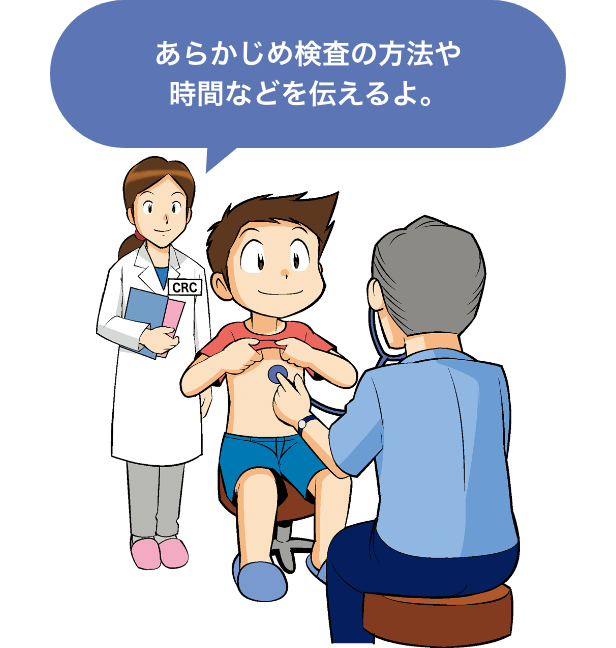

検査をする

参加を決めたら、まずは体の検査をして治験の条件に合っているかを調べる。

薬を使う

いよいよ治験の薬がスタート。お医者さんの指示通りに薬を使う。子どもに合わせた飲みやすい形や味になるように工夫しているよ。

診察・検査をする

診察や検査によって、薬の効き方や体調の変化をお医者さんがしっかりチェック。薬の種類によって、心電図や血液検査、尿検査などをするよ。

3と4を何度かくりかえすことが多いよ。

治験終了

ゴール

治験の結果は製薬会社などに報告される。薬の効き目と安全に使えることが国に認められたら、ついに新しい薬が誕生!

治験に協力することは、新しい薬をつくる手助けになるんだね!

治験をサポートする

臨床研究コーディネーター(CRC)

「治験ってこわくない?」「どんなことをするの?」といった子どもや保護者の不安・疑問に寄り添い、最も身近な存在となるのが「臨床研究コーディネーター(CRC=シーアールシー)」です。わかりやすい言葉で説明し、診察や検査にも立ち会います。

そのほか、医師と製薬会社との調整役や、データの報告など、治験全体のサポートをします。

治験は未来の子どもたちへの「かけ橋」です

国立成育医療研究センター

消化器科 診療部長 新井勝大医師

実は今、海外では使用できるのに日本では使えない子どもの薬が増えています。これを「ドラッグロス」といいます。ドラッグロスを減らすには、日本でも子どもの治験をたくさん行う必要があります。

治験は医師、CRCをはじめ多くの人の協力が必要です。患者さんにも診察や検査に協力してもらうことで、初めて新しい薬が誕生するのです。

子どもの治験をすることは、子どもたちが未来をひらくパスポートを届けることです。

今を生きる子どもたちが病気を乗り越え、素敵な未来をひらいていく「かけ橋」となれるように、全国の病院とも協力して治験をがんばっていきます。

たくさんの人と協力して、治験を行っています。