大阪にある泉南市立信達(しんだち)中学校は2021年秋、2年生を対象に、「おしごと年鑑」を使ったキャリア教育授業をしました。生徒たちは興味のある企業・団体のページの内容を、端末を使ってプレゼンテーション(プレゼン)資料としてスライドにまとめ、班やクラスで発表。その後、クラス代表の生徒たちが競い合う学年全体の企業紹介プレゼン決勝大会もありました。授業の流れや工夫、ねらいをご紹介します。

- 実践校

- 大阪府泉南市立信達中学校

- 学年

- 中学2年生(2021年度)全5クラス計204人

- 授業

- 総合的な学習の時間(進路学習として)

- 時間

- 7コマ(2021年9月15日~27日)

- 使った教材

- ウェブ版「おしごと年鑑」

導入(全体ワーク)

教師から授業の見通しを聞いた後、生徒たちはタブレット端末でプレゼン資料作成ソフトの使い方を学び、ウェブ版「おしごと年鑑」をもとに、3分間を目安とした構成の内容について考えた。作成ソフトは、Google社のGoogleスライドやマイクロソフト社のパワーポイントなどがあるが、信達中ではアップル社の「キーノート」を使った。

プレゼン作りに挑戦!(全体ワーク・個別ワーク)

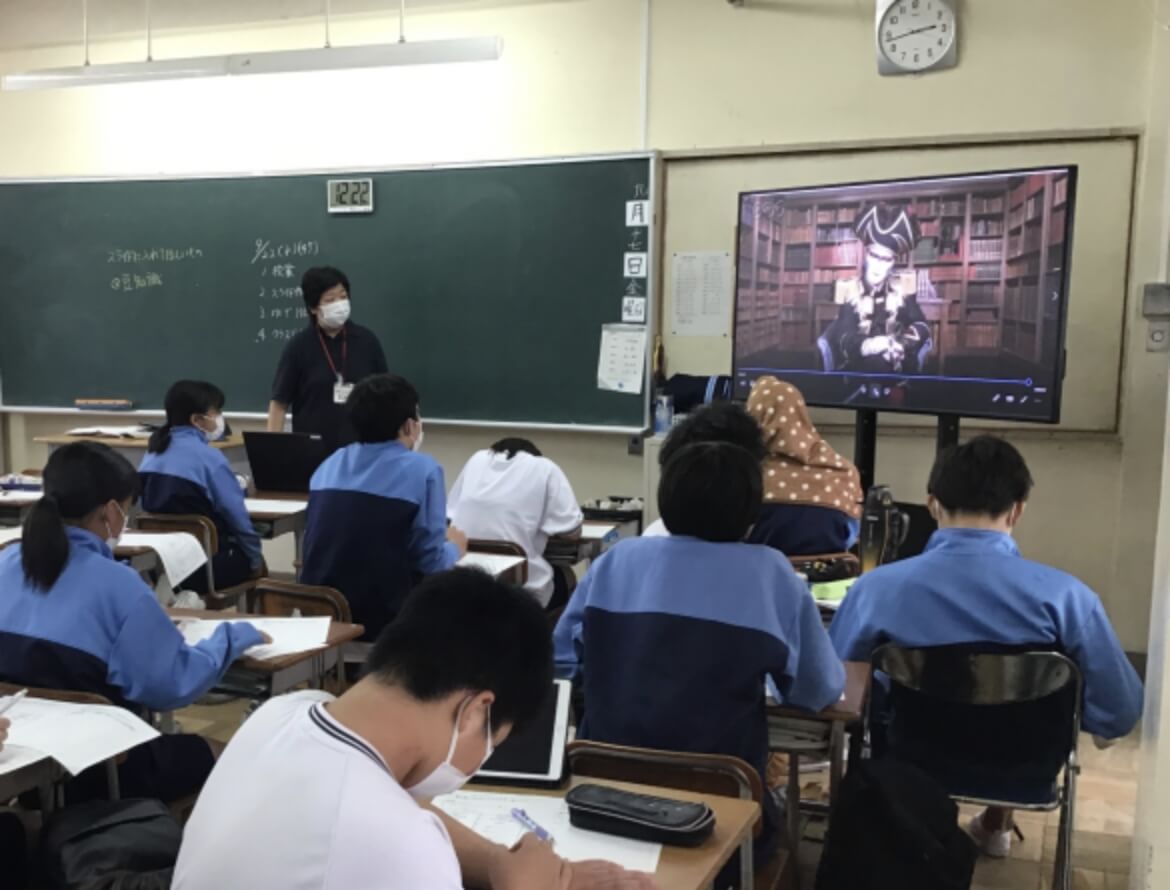

生徒たちはクラス単位で、プレゼンのための資料作りのコツをまとめたNHKの学校放送番組を大型ディスプレーで視聴。スライドはキーワードで示す▽写真やグラフは数を絞り、伝えたい事柄を目立たせる▽繰り返し練習する――などのスキルを学んだ。残りの時間で、ウェブ版「おしごと年鑑」から興味のあるテーマや企業のページを選び、プレゼン資料と原稿作りをスタート。

プレゼン資料作り(個別ワーク)、班とクラスで発表(全体ワーク)

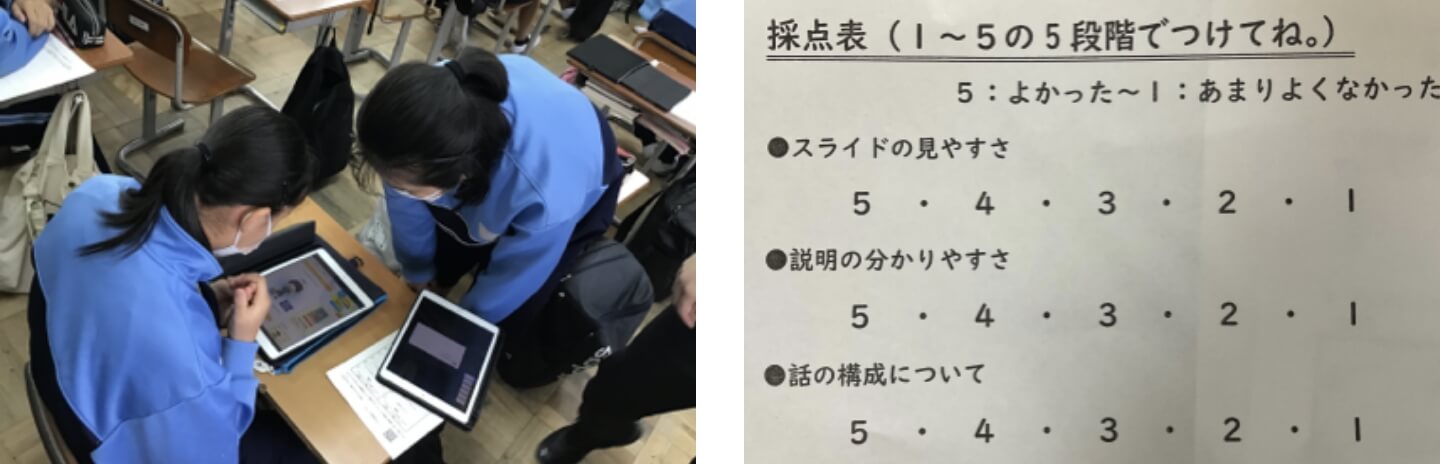

前回に続いてプレゼン資料を作成。完成後、発表の練習。各班でプレゼンを互いに発表し、班の1位となった生徒がクラスで発表。教師の作った採点表で「スライドの見やすさ」など3項目を5段階で評価し、生徒たちはGoogleフォームにそれぞれの1位を投票。集計の結果、決勝大会に進む上位2人が決まった。評価基準の明確化と数値化は、公平性を保つとともに、生徒が自分のプレゼンについて客観的に振り返ることにもつながるという。

決勝大会(全体ワーク)

クラスごとに選ばれた10人の生徒が決勝大会に進出。Googleミートで各教室をつなぎ、プレゼン発表を中継した。スライドは簡潔な見出しやキーワードで構成され、生徒は原稿を見ずに身ぶり手ぶりで話したり、聴く人の興味をひくために導入にクイズを出したりして、それぞれの工夫が光っていた。視聴した生徒たちは再びプレゼンを採点し、順位を決め、1位は株式会社 資生堂のページについてのプレゼンだった。次の授業で、表彰と振り返りをした。

決勝進出者に

企業からコメントも(一部抜粋)

-

聴く人の目を見て話すことが大切です。最後の「クイズ」の3択で、聴く人に手を挙げさせることができたら、最高でしたね。(日清医療食品株式会社)

-

簡潔にまとめられており 非常に分かりやすかったです 。シーチキンに使われている1つひとつの魚の特徴をもう少し付け加えるとより良くなると思いました。(はごろもフーズ株式会社)

-

境界標の意味を的確に把握して説明されていました。学校周辺の境界標など実例を取り上げるとよりイメージがつかめると思いました。(日本土地家屋調査士会連合会)

-

短時間で発泡スチロールの特長を的を射た内容で説明いただき感心しました。(発泡スチロール協会)

-

動物を愛する同志としてともに働けたらうれしいです。(イオンペット株式会社)

企画・担当した先生方から

野田亜希 教諭

きっかけは、コロナ禍でキッザニア甲子園(兵庫県)での職業学習が延期されたこと。校内の授業でも何か一つでも達成感を生徒に感じてほしくて、「おしごと年鑑」の活用を考えました。学年の先生たちと協力して展開したところ、生徒の多くが熱心に取り組み、プレゼンも想像以上のできばえ。「このがんばりを『おしごと年鑑』編集部に連絡して、企業・団体からコメントを頂けたなら、生徒たちも社会とのつながりを感じられるのではないか」と考えたところ、それが実現しました。生徒たちは「めっちゃうれしかった」「細かいアドバイスをもらえてとてもありがたかった」などと感動していました。決勝に進んだ生徒たちは、普段は控えめな子もいて、活躍する場を設けることができたことにも感謝しています。

*野田先生のほか9名の先生方(室谷、前田、斉藤、川端、大倉、薮、小原、清水、植田)が担当した