ロウソクに使われる天然のロウは、ほかにも食品や医薬品、工業製品などにも使われる素材です。環境にやさしい植物性のロウを江戸時代から作り続けるセラリカNODAに、ロウについて聞いてみました。

- 天然ロウづくりの仕事

- 新しい素材を開発する仕事

- 環境にやさしい仕事

和ロウソクなどに使われてきた「木ロウ(もくろう)」は、「ジャパンワックス」と呼ばれる日本の特産品だよ。

科学の原理を多数発見した科学者ファラデーによる『ロウソクの科学』という有名な本があります。その本では身近なロウソクを通して、科学のさまざまな原理原則を学べます。天然ロウは温めると溶け、冷えるとすぐに固まる独特の性質を持ち、ロウソク以外にもコピー機のトナーなどに使われていて、私たちの生活を支えています。その中でも特徴的な日本産の木ロウについて、190年以上も天然ロウの新たな用途を開発してきた会社の野田泰三社長にレッスンしてもらいましょう。

天然のロウは意外にも現代のハイテク分野で使われています。

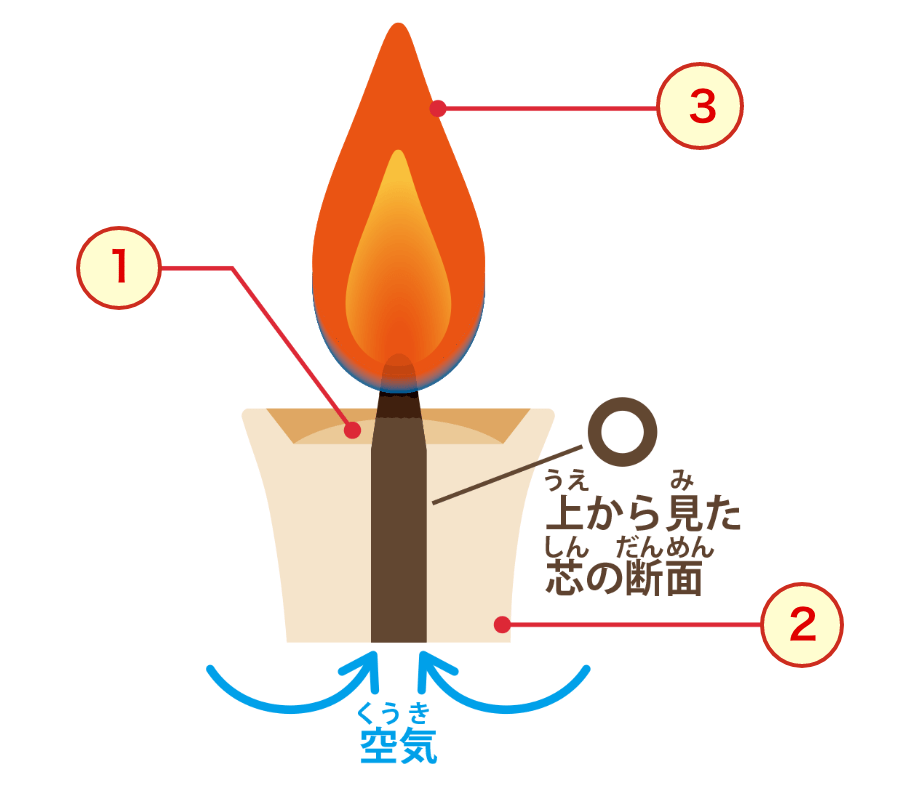

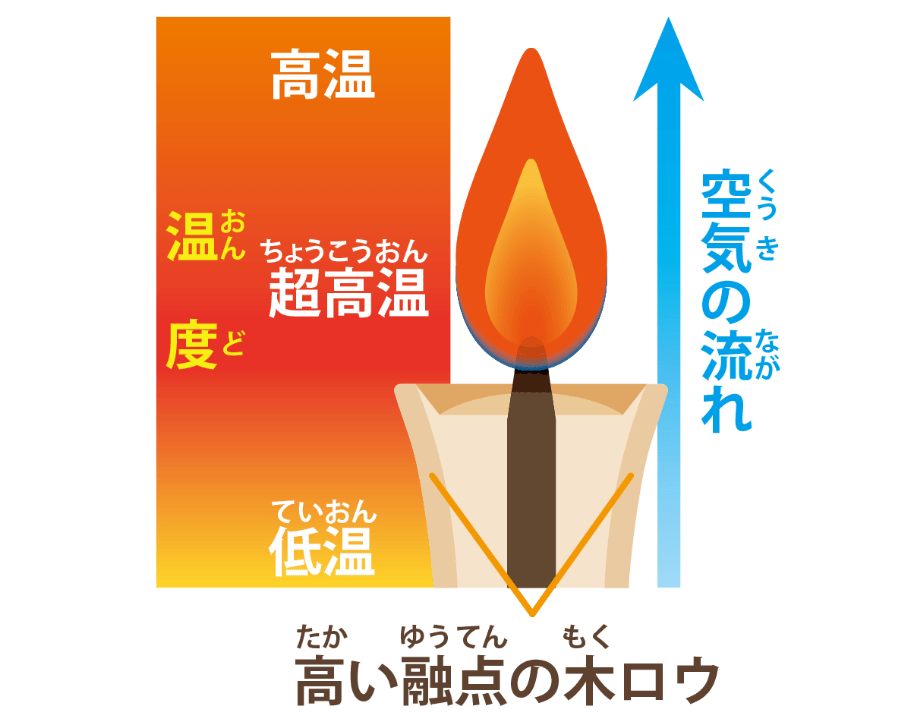

LESSON1 燃えるロウソクで起きていること

- 1

炎の熱で固体のロウが溶け、液状になってロウソク上部のカップにたまる。

- 2

芯のまわりが空洞になっているので、空気が入り毛細管現象で液状のロウを吸い上げる。

- 3

吸い上げられたロウが加熱で気化して蒸気となって、空気中の酸素と結合して燃える。

固体のロウにそのまま火がつくのではなく、気体になってから燃えているんじゃ。

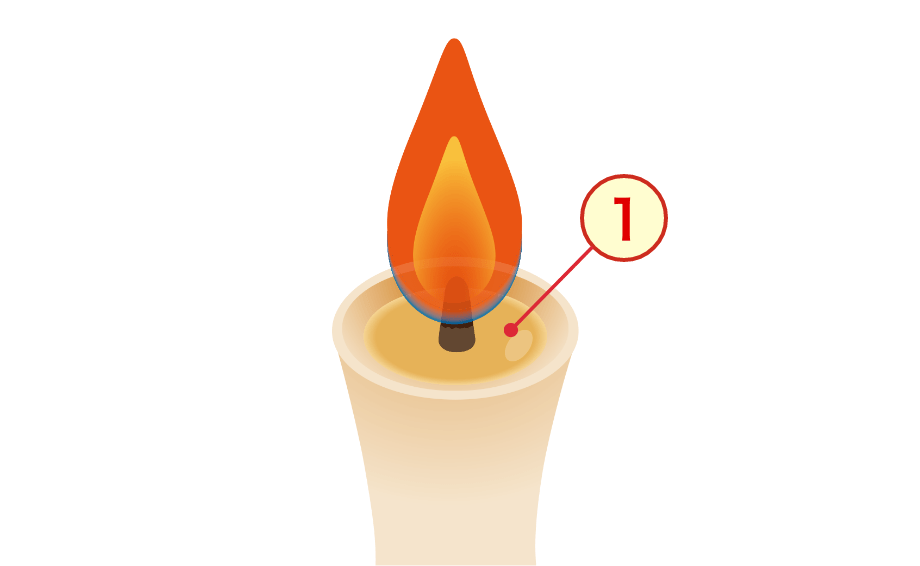

LESSON2 和ロウソクを燃やしてみよう!

- 1

和ロウソクの頭は木ロウのカップになっている。

- 2

ロウソクの外側は高い融点の木ロウを使用して、熱で溶けたロウが垂れるのを防ぐ壁になる。

同じ木ロウでも、木の品種の違いで、溶ける温度に差があります。その差を和ロウソク作りに上手に生かします。

LESSON3 木ロウで貧困を脱却

▲ハゼの木になる実から木ロウが作られます

江戸時代後期、飢饉(ききん)で貧しい農民たちが苦しんでいた頃に、多くの藩で木ロウの製造が始められて盛んになったんだよ。他藩に売ることのできる換金性のある作物なので、農民の貧困を救い、藩の経済の立て直しにとても役立ったんだ。

ハゼの実をとり、木ロウを製造して、 それを売ることで、人々や藩のくらしを守ってきたんじゃ。

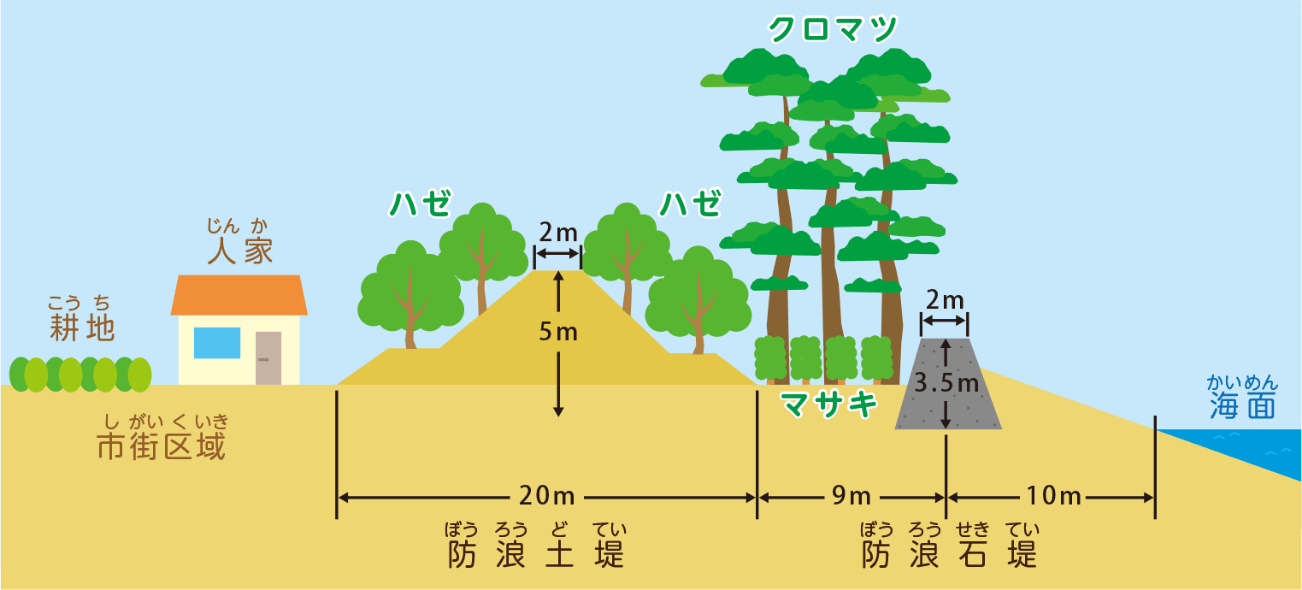

LESSON4 ハゼの木が災害から住民を守る

▲和歌山県の広村堤防横断図(津波ディジタルライブラリィ『「稲むらの火」と史跡広村堤防』から引用し、編集部でイラスト作製)

ハゼの木はしなりが良くて折れにくいので、堤防に植えると決壊しにくくなり、津波や川の氾濫から人の命を救ってくれるよ。平時は冬に実を収穫することで農民の生活も助けたんだ。

さらに、秋には美しい紅葉で皆の目を楽しませてくれます。

由緒ある場で活躍するハゼの木や木ロウ

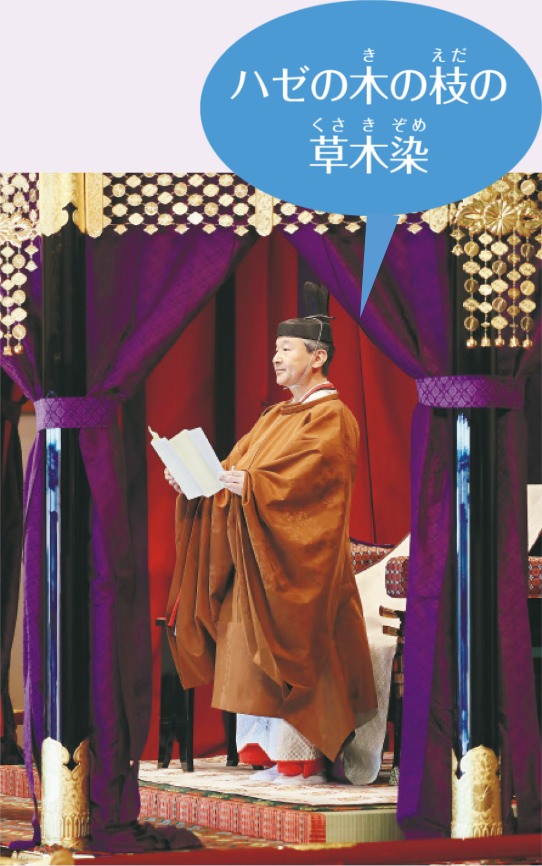

ハゼの木や木ロウは、とても由緒ある場で活躍しているんだ。天皇陛下が即位される儀式で使われる衣はハゼの木などの草木染で作られている。伝統的な女性の髪形「大垂髪(おすべらかし)」や大相撲の力士のまげにも、木ロウの整髪料が使われているよ。

▲「即位礼正殿の儀(そくいれいせいでんのぎ)」で、「黄櫨染御袍(こうろぜんのごほう)」を身にまとった天皇陛下

▲力士のまげを結う鬢付け油(びんつけあぶら)には、木ロウが欠かせません

より良い社会を実現するための心を育んで

株式会社セラリカNODA

社長 野田泰三さん

身分制社会であったイギリスで、本作り職人であったファラデーは身分差を突破してすぐれた学者になりました。彼は若く貧しい職人たちが自分と同じように科学者を目指せる道を作り、またクリスマスパーティーで子どもたちに実験で科学の楽しさを伝えるなど、次世代の育成にも力を尽くしました。

皆さんには、後輩たちが身分制社会を変革してゆく手助けをしたファラデーのように、より良い社会を実現するために自分ができることを考えて行動する、未来づくりの心を育んでほしいと願っています。

ロウソクのように自分の身を燃やして周囲を明るく照らす「利他的な生き方」に素晴らしさを感じます。