サラダにパスタ、さまざまなお料理で活躍するシーチキン。何のお肉か、気になりませんか?

はごろもフーズに聞いてみました。

- 水産業の仕事

- 缶詰をつくる仕事

- 工場で働く仕事

まぐろやかつおなどが原料になっているよ。

シーチキンは、まぐろ(びんながまぐろ、きはだまぐろ)やかつお、ぶりといった魚を、油や調味液に漬けたものです。まずは、缶詰のシーチキンができるまでを見てみましょう。

海外の工場で行う工程 (冷凍ロインをつくる)

1魚を解凍する

2魚を蒸す

頭と内臓を取り除いて、魚を蒸すよ。

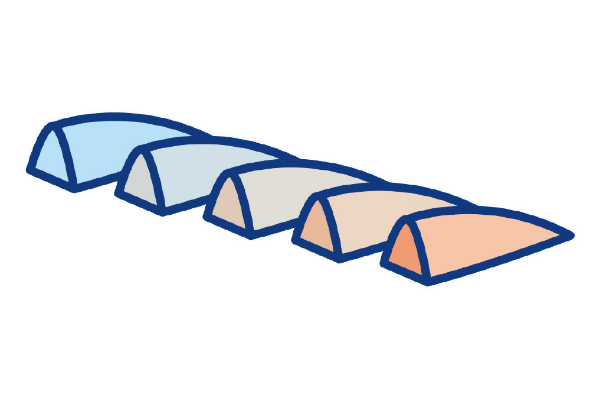

3白い身だけにする

魚の骨や皮、うろこなどを取り除いて白い身だけにするよ。これを「ロイン」と言うよ。

4検査をする

ロインに骨などが残っていないか検査するよ。

5ロインを冷凍する

6船で日本へ輸出する

国内の工場で行う工程(缶詰をつくる)

1冷凍ロインを解凍する

2安全を高めるためにもう一度検査する

3細かくほぐす

※フレークの場合

4機械で缶につめ、重さを量る

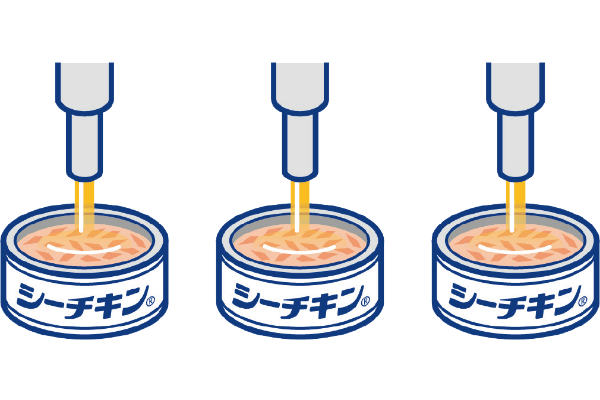

5味付けをする

缶に調味液や油を入れるよ。

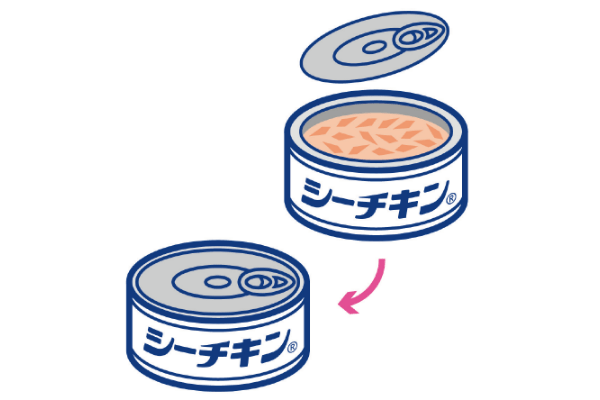

6空気を抜いてふたをする

空気を抜くことを「脱気」、缶にふたをすることを「密封」と言うよ。

7熱で菌をやっつける

加熱により、細菌をやっつけることを「殺菌」と言うよ。

品質管理室で缶を開けて味や重さなどの検査をしているよ。

8缶に賞味期限を印字する

9パック包装する

10箱につめて全国へ

缶詰はどうして長持ちするの?

缶詰が常温で長期間保存できる理由は、「脱気」「密封」「殺菌」という缶詰の製法によるものです。また、缶は中身に悪影響を与える光や酸素を通しません。これによって保存料や防腐剤などを使わずに、食べ物を長期間保存できるのです。

脱気

▲ 缶詰から空気を抜く

空気を除くことで、容器の腐食や、内容物の色・香り・味・栄養成分などの酸化を防ぐことができるよ。

密封

▲ 空気を抜くと同時に密封

ふたをして完全に密封することで、外部からの空気や水、細菌などの侵入を防ぐことができるよ。

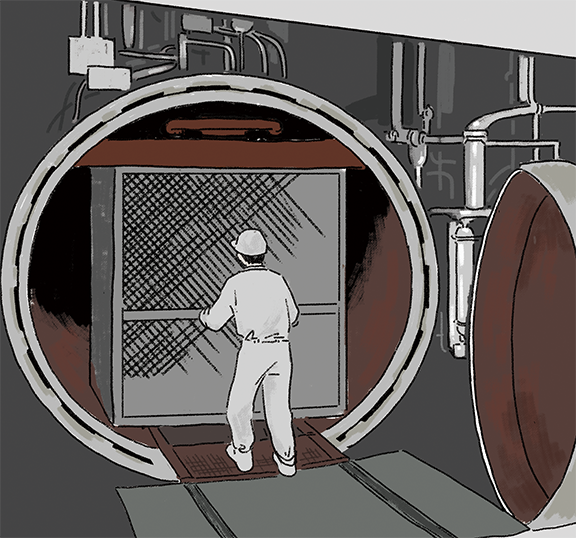

殺菌

▲ 大きな釜で缶詰を加熱殺菌!

密封した缶詰を加熱殺菌することで、内容物に含まれている細菌を殺して、腐敗を防いで長期間保存できるんだ! 一緒に調理もしてしまうんだよ。

缶詰のメリットは?

-

1 調理されているから、電気やガスなどのエネルギーを使わなくても、そのままおいしく食べることができる!

-

2 常温で長期間保存できるから、備蓄しておいて災害などの非常時に役立つ!

-

3 空き缶の90%以上がリサイクルされているから、省エネ・資源保護・ごみ削減などサステナブルな容器!

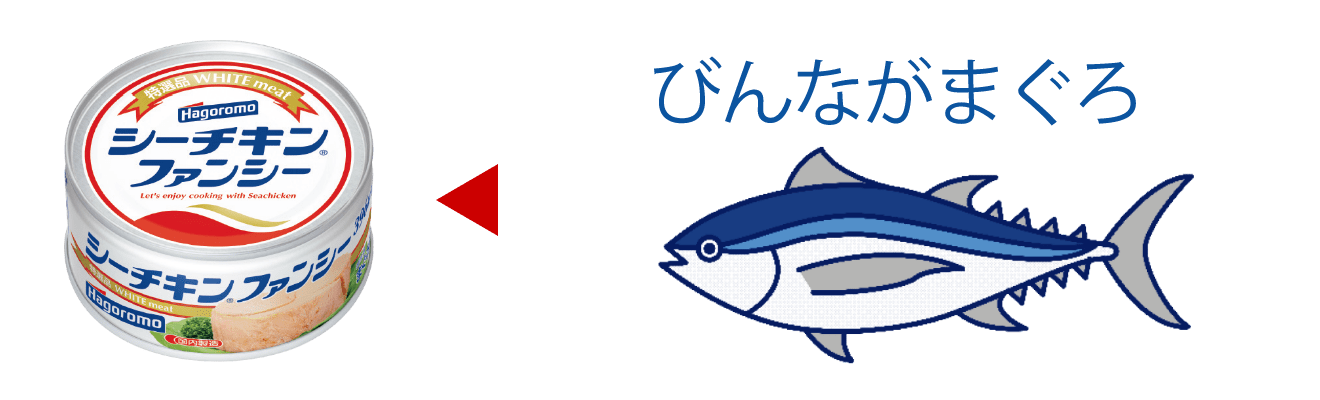

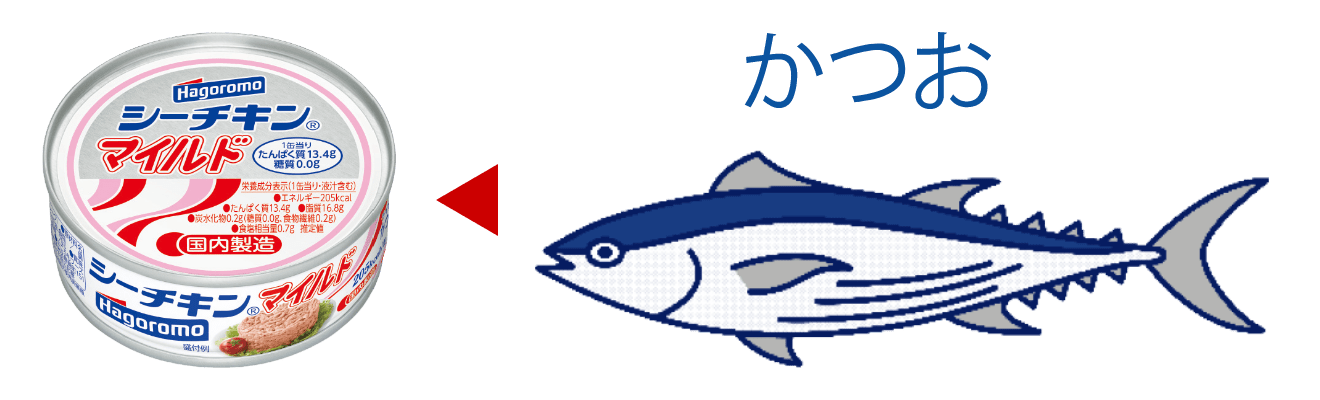

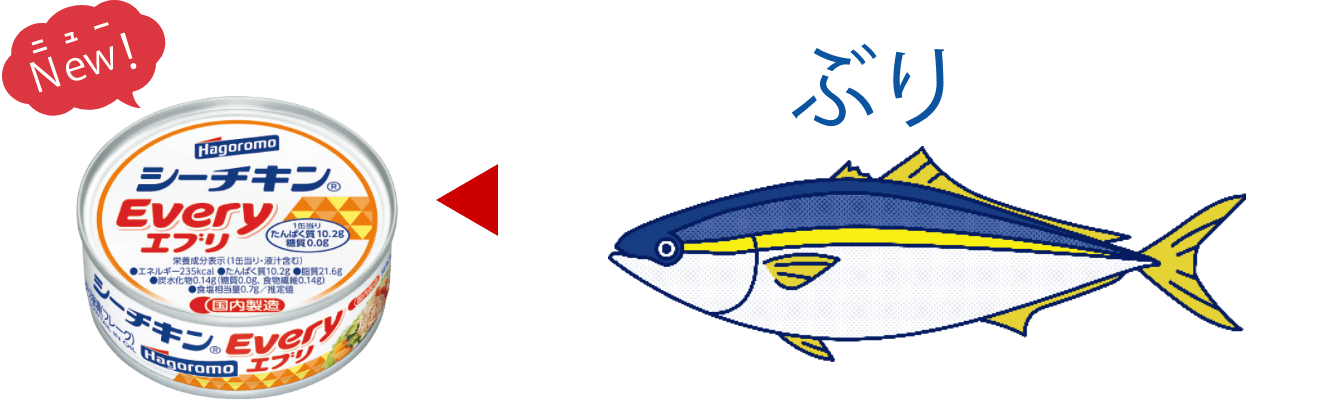

シーチキン®に使われる4種の魚

胸ビレが長い魚のため「びんながまぐろ」と呼ばれる。肉の色は白で肉質はやわらかく、味はさっぱりしている。まぐろ缶詰の最高級原料。シーチキンはびんながまぐろから始まったんだよ。

体が黄色みを帯びており、「黄色い肌」から「きはだ」と呼ばれる。肉質はやわらかく、旨みがある。缶詰原料として広く使われる。「L」がつくシーチキンはきはだまぐろが原料だよ。

かつお節などで古くから日本人になじみのある魚。肉質は赤身でやわらかく、魚の強い旨みがある。缶詰原料として世界的に広く使われる。「マイルド」がつくシーチキンはかつおが原料だよ。

まぐろやかつお同様に日本人に人気のある魚。肉質はやわらかく、味はしっかりした旨みがある。2023年8月にシーチキンに仲間入りしたよ。「シーチキンEvery(エブリ)」で覚えてね。

何でシーチキン®と言うの?

まぐろやかつおのことを英語では「ツナ」と呼び、それを油漬などの缶詰にしたものを「ツナ缶」と呼びます。1958年、はごろもフーズ(当時は後藤缶詰)は、日本人にツナ缶をもっと食べてもらいたいという思いから、わかりやすく記憶に残る名前を考えました。原料の蒸したびんながまぐろがとり肉(チキン)のように白く、やわらかくて、おいしいことから、「海のとり肉」という意味で「シー(Sea)チキン(Chicken)」という名前をつけました。

シーチキンは、はごろもフーズの製品の名前で、登録商標なんじゃ!

食塩不使用タイプも人気!

調味液に食塩を使っていないシーチキンもあるよ。

▲食塩不使用シーチキンLフレーク

「人と自然をおいしくつなぐ」お仕事です

はごろもフーズ株式会社

企画部 広報担当 牧田康代さん

はごろもフーズの本社がある静岡県は、昔からびんながまぐろがたくさん水揚げされる地域でした。この水産資源を使って産業を興そうと、県が中心となってツナ缶の製造を始めたのが1929年のこと。その2年後の1931年に当社もツナ缶の製造を始め、のちに「シーチキン®」と名付けてお客様に広く愛されるブランドに成長しました。

2020年10月に「シーチキン®」の新しい工場、新清水プラントが静岡市にできました。新清水プラントにはシーチキンができるまでの見学・体験ができる施設「シーチキンアカデミー®」を備えており、学校の社会科見学のみ見学を受け付けています。

シーチキンアカデミーはプロジェクションマッピングなどを使った見ごたえのある施設です。みんな見に来てね!