しごとについての質問

恐竜の発掘に興味があります。古生物学者になるにはどうすればいいですか?(10歳・男子)

<答えてくれる人>児玉ひろ美(こだまひろみ)さん

*JPIC(ジェイピック):一般社団法人 出版文化産業振興財団

化石採集者の伝記からヒントを得ては

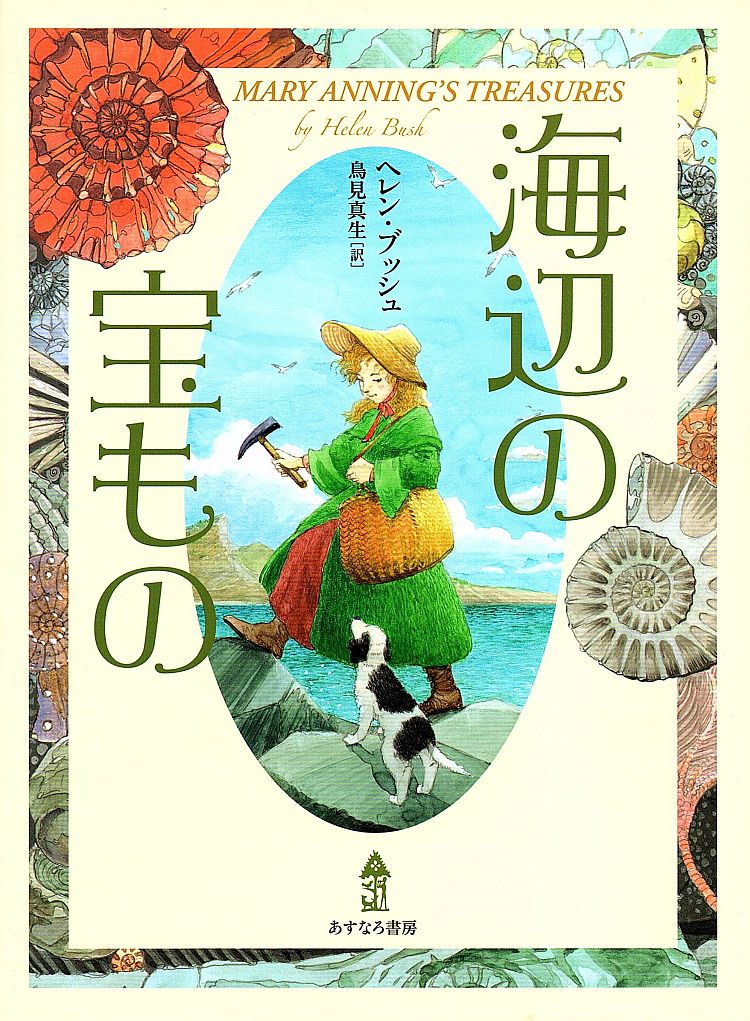

『海辺の宝もの』

著者:ヘレン・ブッシュ

訳:鳥見真生

出版社:あすなろ書房

価格:1500円(税別)

ご存じのように、日本の恐竜の化石発見には、そのきっかけとして小学生や中学生が多く関わっています。『海辺の宝もの』の主人公メアリー・ア二ングも12歳の時、イクチオサウルスの完全骨格を世界で初めて発掘しました。

1811年、ダーウィンの『種の起源』が発表される48年も前のことです。その骨格標本と彼女の肖像画は、現在もロンドンの大英博物館に展示されていますが、メアリーについてはあまり知られていません。当時のイギリスは男尊女卑と階級社会の国だったがゆえに、貧しい家具職人の娘であるメアリーは自分の名前では論文も残せませんでした。しかし、メアリーはその後もドイツ以外で初めての翼竜を発掘するなど、47年の短い生涯で初期の古生物学に大きな影響を与えました。

本書の著者ヘレン・ブッシュさんは古生物学・地質学等の教育者。専門家ならではの視線で、困難な時代にメアリーが何をどのように学び、どのように道を開いていったのか、丁寧に分かりやすい文章でつづってあります。その道を目指す君なら、きっとたくさんのヒントを得ることでしょう。

博物館の研究者にもいろいろな分野があるようです

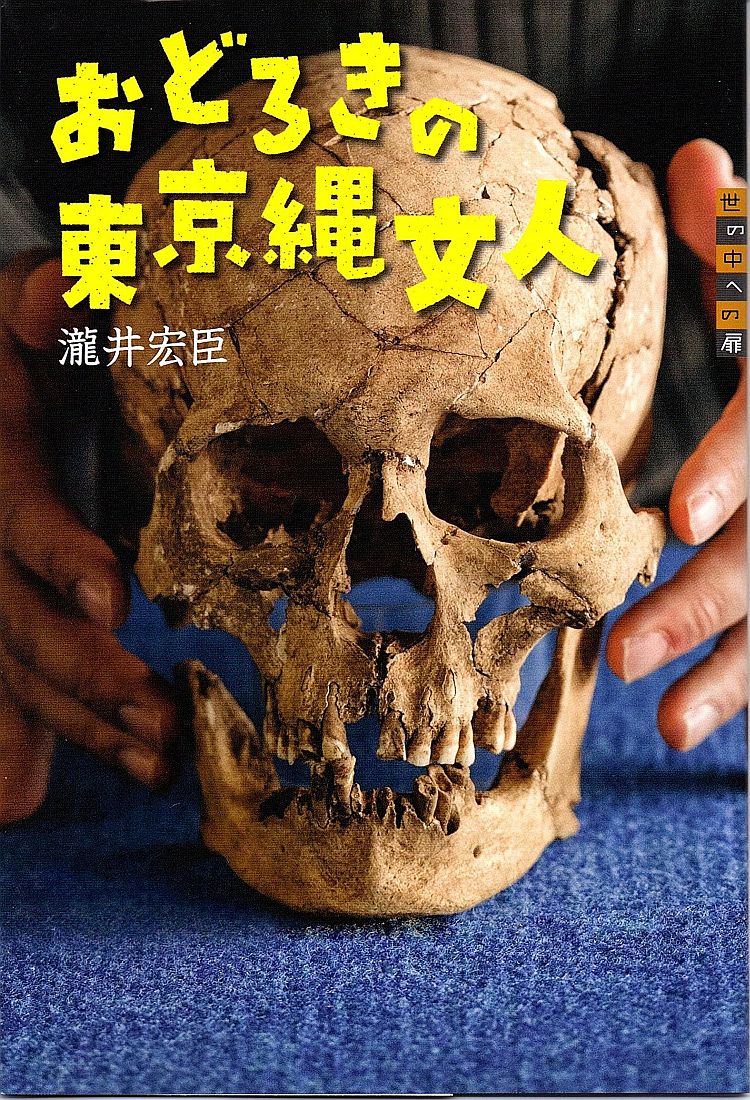

『おどろきの東京縄文人』

著者:瀧井宏臣

出版社:講談社

価格:1200円(税別)

2012年11月、東京都新宿区の工事現場で人骨の完全体が大量に出土しました。「何か凶悪な事件に巻き込まれた人だろうか?」『おどろきの東京縄文人』はこんなエピソードから始まります。当然、事件は人々の注目を集めましたが、調査の結果、縄文人の骨ということがわかります。果たして「東京縄文人」はどんな顔をして、どんな暮らしをしていたのか? 新宿区・国立科学博物館・東京大学総合研究博物館の共同研究大作戦が始まりました。

共同研究のなかでは、より細分化された様々な仕事を知ることができます。どうやら同じ研究者の仕事でも、その専門の選択肢は幅が広いようです。ご自分は研究のどの分野で好きなことに関わってゆくのか、視野を広げ、もう一歩深く考えるきっかけになると良いですね。